Era noviembre, aunque el aire cortante y seco hacía parecer que estábamos en pleno enero. La balsa flotaba en medio del dique como un monstruo dormido: oxidada y firme a la vez. Tenía una casilla blanca con dos camas angostas, un baño diminuto que olía a humedad y una churrasquera donde el humo se enroscaba en espirales lentas. Cargar todo —bolsos, leña, heladeras portátiles— fue una labor interminable. El sol parecía detenido sobre nuestras nucas.

— ¿Seguro que esto aguanta? —preguntó mi hermano, golpeando la baranda metálica.

—Aguanta —rió uno de sus amigos, sosteniendo una lata de cerveza.

El paisaje imponía y asustaba: montes oscuros, apretados, como a punto de desplomarse sobre el espejo del agua. Vestigios de jarillas se aferraban al suelo hostil, y el agua —negra, quieta— invadía el desierto como un cuerpo extraño. Un escalofrío me recorrió los huesos.

La balsa avanzó lentamente hacia el centro del dique. El viento se apagó y el agua se volvió un cristal denso, casi sólido.

Los adultos encendieron la parrilla; la grasa crepitaba en las brasas, y el olor amargo a leña quemada se mezclaba con el vino tibio que servían en vasos de plástico. Me alejé un poco, con el walkman en los oídos. La caña descansaba sobre mis rodillas. No esperaba pescar nada, solo ocupar las manos.

Pensaba en él: la última vez que lo vi, lavando el auto, con las alfombras del Citroën sobre el puente de la acequia. Escuchaba a Aute. Su cabello largo. Me escabullía a la siesta solo para verlo. Verlo me bastaba.

—Che, pasá el encendedor —dijo uno de los chicos.

—¿Otra vez vas a fumar? Te va a retar la tía —respondió otro, riendo.

—Que me rete.

El agua golpeaba suavemente el casco. Todo era repetición: el eco del metal, el viento que no llegaba, los murmullos de los adultos. Hasta que los escuché hablar de nuevo, entre copas y humo.

—¿Te acordás del Ramiro? —preguntó mi tía.

—¿El de Filosofía? —respondió mi mamá, bajando la voz—. El pelilargo, el hijo del Cacho, el que escribía sobre Milton.

—Ese. Desapareció por acá —dijo mi tía—. Encontraron su 3CV cerca del Molino Orfila. Ésta niñita se pasaba mirándolo —agregó, señalándome con una sonrisa ladeada.

—Y las luces —dijo mi tío—. Decían que eran helicópteros, pero nadie escuchó motores.

—O los Falcon verdes —susurró ella—. Los que venían de noche a la Proveeduría El Pelícano.

Un silencio espeso se derramó sobre la balsa. El chisporroteo de la carne sonaba como un reloj invisible. Miré hacia el agua: parecía latir. Sentí una mano fría sobre el hombro.

—¿Querés Fanta? —dijo una voz detrás de mí.

"El que escribía sobre Milton...Giré. Era él.

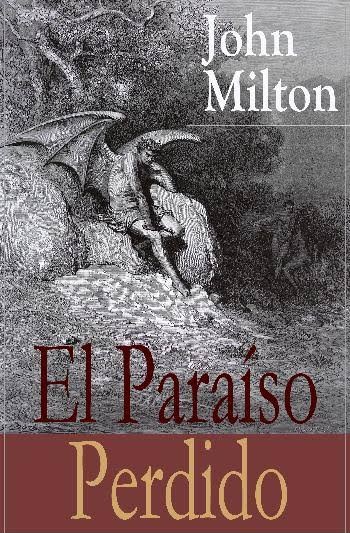

Cabello largo y oscuro, piel pálida, ojos que no reflejaban nada. Debajo del brazo llevaba un libro, con tapas de un cuero antiguo;

en el dorso se leía El paraíso perdido, de Milton. Me tendía un vaso transpirado.

—Gracias —dije, intentando sonreír.

Se sentó a mi lado. Su presencia era silenciosa, pero densa, como si absorbiera el aire. El agua parecía contener la respiración.

—¿Qué escuchás? —preguntó, mirando el walkman.

—Aute —respondí.

—Sin tu latido —murmuró—. Siempre me gustó esa canción.

—A mí también.

—La escuché... hace mucho —dijo, encendiendo un cigarrillo—. Dejé un casete de Aute en mi Citroën, pero nunca pude recuperarlo.

Una brasa cayó junto al borde de la balsa. Se apagó al tocar el agua.

—¿Siempre venís acá? —pregunté.

—Siempre estoy acá —dijo, sin apartar la mirada del horizonte.

—¿Te mudaste cerca del dique?

—No. Ya no vivo en ningún lado.

La balsa se mecía con un ritmo nuevo, como si algo la empujara desde abajo. Sentí un golpe sordo, leve, en el casco.

—¿Oíste eso? —pregunté.

Él asintió despacio.

—A veces suben —dijo—. Cuando el agua se calma, se escuchan los nombres.

Su voz sonaba como si viniera desde el fondo del dique.

—Podrías escribir sobre eso —le dije—. A mí me encanta escribir.

—A mí también me gustaba. Pero ya no puedo —susurró—. Escribí vos por mí. Escribí que el agua guarda. Que no todo lo que se hunde muere.

El aire se volvió espeso. La balsa crujió.

—Recordá lo que dijo Milton: “Lo que el corazón desea, el alma lo alcanza.”

Sus palabras vibraban dentro del agua. Las luces de la parrilla titilaron. El humo giró sobre sí mismo. Él me miró con una calma que dolía.

—No todos se van —dijo.

Me tocó el hombro. Su piel era helada.

—No todos.

Y me besó. Un roce breve, salado, con sabor a hierro y viento.

Cerré los ojos y, al abrirlos, la balsa estaba vacía. Quizás el sol, el calor... me habían producido una alucinación. El vaso seguía en el suelo, húmedo, una burbuja escapando lentamente hacia la superficie.

Esa noche dormí en una de las camas de la casilla. El aire olía a grasa fría y a lluvia que no llega. Recosté la cabeza sobre la almohada; algo me molestaba. La moví hacia un costado: debajo estaba el libro de cuero, con aroma a barro del Carrizal. Encendí la radio. Una canción resonaba.

Aute cantaba:

Ay, amor mío / qué terriblemente absurdo es estar vivo / sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido...

Afuera, el agua seguía respirando.

Creí escuchar pasos sobre la madera. Un leve chapoteo, un roce.

Me incorporé, pero no había nadie.

Solo el libro, abierto en una página que no recordaba haber leído. Las letras parecían moverse, como si el agua hubiera entrado en ellas.

Me quedé mirando, sin atreverme a tocarlo.

Tal vez todo había sido un sueño.

O tal vez no.

El dique, allá afuera, seguía despierto.